○この記事で伝えたいこと。

- 給料にかかる社会保険料と税金はコストである。

- 節税には所得控除を知ることが大事。

こんにちはー、ウチダです!

今回は簡単にできるサラリーマンの税金対策について説明します。

(参考:税金対策の考え方は?)

目次

サラリーマンの給料にかかる税金を計算しよう。

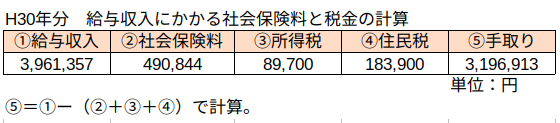

まず、1年間で社会保険料と所得税、住民税にいくら払っていますか?

年収400万円として、40万円くらい?

これらは給料から天引きされているため、正確な金額を知らない人も多いです。

社会保険料と所得税は、年末に会社からもらう「給与所得の源泉徴収票」を見るとわかります。

住民税は、6月ごろに市町村役場から届く「給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」を見るとわかります。

これらをなくした人は、以下の計算サイトでおおよそ見積もることができます。

例えば、ぼくの平成30年分の給料(①給与収入)だと、約76万円を社会保険料と所得税、住民税に支払っています。

給料の20%弱も払っているんだ〜。結構高いね〜。

給料の20%弱にあたるコストは見逃せません。

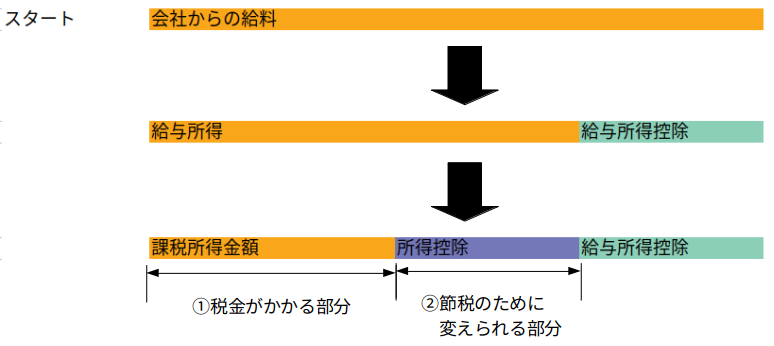

税金の計算イメージをつかもう。

前回の記事で、税金の計算イメージを紹介しました(参考:税金対策の考え方とは?)。

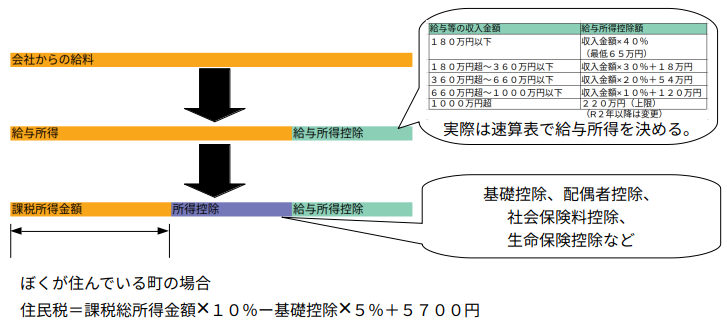

また、節税のためには②所得控除を大きくして、①税金がかかる課税所得金額を小さくする必要があることも説明しました。

思い出すから、もう一回説明して〜。

今回はもう少し詳しく見てみましょう。

社会保険料は項目を知るだけで良い。

社会保険料は健康保険料、介護保険料(40歳以上から支払う)、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料が含まれます。

HR NOTE、社会保険料とは?|社会保険料の種類と計算方法を徹底解説:リンク

社会保険料は図1の所得控除(青色)の中に含まれています。

ただ、社会保険料は給料(給与収入)に応じて計算されるため、社会保険料を大きくして課税所得金額を小さくすることはできません。

どのような項目が社会保険料に含まれているのか把握するだけで良いと思います。

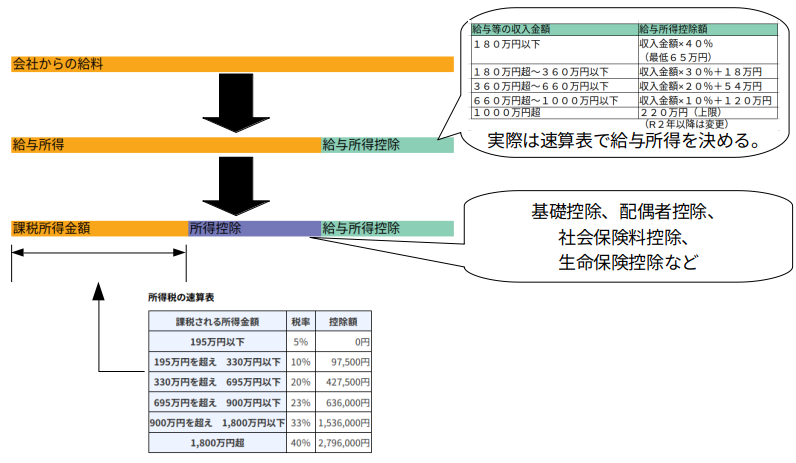

所得税は所得控除を勉強すること。

所得税は国に払う税金です。計算サイトでかんたんに計算ができます。

CASIO、源泉徴収票(給与所得):リンク

所得税の計算イメージは図2のとおりです。

ここで大事なのは所得控除です。

所得控除を大きくすることで課税所得を小さくすることができます。

その結果、所得税を小さくできるのです。

所得控除を大きくするって、どんな方法があるの?

かんたんに言うと、所得控除に当てはまるものを増やすことです。

なお、所得控除には14種類の項目があります。

国税庁、所得金額から差し引かれる金額(所得控除):リンク

住民税も所得控除を勉強すること。

住民税は住んでいる都道府県、市町村に支払う税金です。

こちらも計算サイトでかんたんに計算できます。

住民税の自動計算サイト:リンク

住民税の計算イメージは図3のとおりです。

住民税10%は県民税4%と町民税6%からなっています。

住民税の通知書にはそれぞれ分けて計算式が記載されていますが、数学の因数分解を使うと図3のような式で表されます。

住民税も所得控除が大事で、所得税のときと同じ説明になります。

所得税も住民税も、所得控除を知ることが節税になるのね!

サラリーマンの節税方法は本やネットで紹介されている。

節税のためには所得控除を大きくすることが大事です。

具体的な方法としては本やネットでいくつか紹介されています。

例えばネットだと以下のサイトが参考になります。

なお、所得控除とは別に税額控除という方法もあります。

ただ、手元に自由なお金が残りにくいという観点で今回は説明していません。

気になる方はこちらをご覧ください。

まとめ

給料にかかる社会保険料と税金はコストであること、節税には所得控除を大きくすることが大事だと説明しました。

具体的にいくらお得になるの?

次回の記事で具体的な節税効果を見ていきたいと思います。

ここまで読んでくださりありがとうございました。^^