○この記事で伝えたいこと。

- お金の管理には時間軸が存在する。

- お金の管理をするときはいつにいくらを使うのか予定を考えること。

- 短期、中期、長期ごとに管理方法を分けよう。

こんにちはー、ウチダです!

今回はお金には時間軸があることを説明します。

お金の管理には時間軸が存在する。

お金の管理には「時間軸がある」のですが、どういうことでしょう?

まず、お金の保管ってどうしていますか?

タンス預金と銀行口座に入れてるよ〜。

では、その保管しているお金はいつにいくら使うのか考えたことはありますか?

いざというときかな(決まってない)。

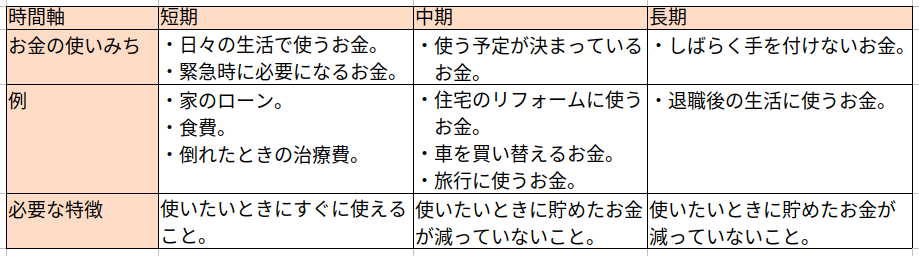

実は、お金の管理には短期、中期、長期の3つの時間軸が存在します。

これはお金の使いみちを決めて、いつ使うのかを考えた上でお金を管理することです。

お金を貯める順番としては短期を最初にして、次に中期、長期の順にします。

短期、中期、長期って、どんな基準なの?

それぞれいくら貯めればいいの?

お金をいつにいくら使うのか予定を立てる。

時間軸に明確な基準はありませんので、自分で決めることができます。

ぼくは短期:2ヶ月〜半年程度、中期:半年〜10年程度、長期:10年〜を目安にしています。

次にいくら使うのかを考えます。

短期を見ると、例として家のローンや食費、倒れたときの治療費が挙げられます。

家のローンは契約時に、食費は家計簿から毎月いくらお金を使うのかすぐにわかります。

倒れたときの治療費はどうでしょうか?

今回は詳しく書きませんが、健康保険に加入していて高額療養費という制度を使えるとすると、20万円〜30万円ほどお金を貯めておけば良いと思います。

(参考:全国健康保険協会、高額な医療費を支払ったとき:リンク)

このようにイベントごとに必要になるお金を見積もることで、時間軸に合わせた貯金ができるようになります。

ライフイベント表を使って、お金を計画的に貯めなくちゃね。

短期、中期、長期でお金の管理方法が異なる。

また、お金の管理方法も時間軸によって異なります。

それは必要な特徴が異なるからです。

短期は必要になったときにすぐにお金を取り出せることが必要です。

家の中で保管したり銀行の口座に入れたりします。

中期、長期には使いたいときに貯めたお金が減っていないことが必要です。

お金が減っていないことって、どういう意味?

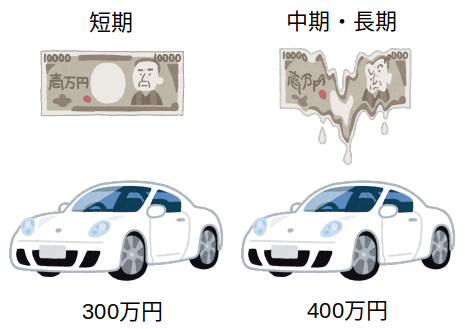

この「お金が減っていないこと」というのはインフレが関係しています。

例えばお菓子が昔と比べて値段が上がったり、サイズが小さくなったりしていると思いませんか?

これはインフレによってモノの価値が上がり、お金の価値が下がったためです。

(出典:NAVERまとめ、昔よりサイズが小さくなったお菓子:リンク)

- インフレとは、モノの値段が全体的に上がり、お金の価値が下がることです。

- (マンガでわかる経済入門、インフレとデフレの巻(1):リンク)

つまり10年後に300万円の車を買うためにいまから貯金を始めたとしても、将来車の値段が上がっている(お金の価値が下がっている)リスクがあるのです。

このため中期、長期のお金はインフレに負けないように管理することが必要です。

タンス預金ではお金は増えないし、銀行口座も金利が低いから、インフレ対策は難しそう。

インフレ対策としては、例えば投資が挙げられます。

お金の管理が適切か、いま一度考えることが大事です。

まとめ

お金は「いつに」「いくら」使うのかという観点で短期、中期、長期の3つに分け、それぞれ適切な方法で管理することを説明しました。

自分のお金の管理方法を見直してみよ〜。

ライフプラン表を使ってお金の使いみちを考え、時間軸に合わせて管理することをおすすめします。

ここまで読んでくださりありがとうございました。^^